執筆:中國青年報·中青在線記者 李師荀

文稿編輯:蔣韡薇

13年來,鄭太紅沒有真正休息過一天,這位鄉村醫生,一直在工作,或者學習。最終,他貧窮、痛苦的人生在43歲時戛然而止……

妻子袁云華在他生前工作的村衛生室,找到20多個不同年代的筆記本。它們大多霉跡斑斑,被老鼠咬得殘缺不全。有幾本筆記本的裝訂線斷了,潮濕、輕薄的紙張,翻一頁,掉一頁。

“羅青榮17元;鄭能初733.5元;羅福艷11490元……”

筆記本上,鄭太紅用黑色、藍色的筆,記滿名字和金額。這是他多年來給村民看病時,對方所欠的醫藥費。名字被劃掉的,是已經還過的。沒有劃掉的,袁云華與家人統計了好幾天,發現共有125名村民賒賬1799筆,累計127869元。

“有些賬已經欠了十幾年,筆記本上沒有簽字、沒有地址、沒有聯系方式,很多人都找不到了。”鄭太紅的三弟鄭太平有些無奈地說。

“我是多想回到那貧窮古老的故鄉,樹一個榜樣,帶動他們富有。”

——鄭太紅,2000年4月

柳雙村,一個國家級貧困縣的省級貧困村,位于湖南省新化縣,地理位置偏僻,平均海拔過千米,不少村民是貧困戶。

鄭太紅是該村的一名村醫,也就是過去人們常說的“赤腳醫生”。1985年,原衛生部統一改稱為“鄉村醫生”,行醫者經考試合格后,持鄉村醫生證上崗。

鄭太紅不僅考了鄉村醫生證,還考了中醫執業醫師資格證,但他“不像那些聰明人,去縣城開賺錢多的私人診所”。他在家鄉的半山腰租了幾間房子,開了一家村衛生室,每年租金3000元,需要自付。

與鄭太紅青梅竹馬的袁云華回憶,丈夫“從小就想當醫生,給那些貧困的人、可憐的人治病”。

12歲那年,鄭太紅母親腹中長了兩個瘤子,疼得要命。

“媽媽都這樣了,你怎么不帶她去看病。”鄭太紅問父親。

“我又不是醫生,我也沒錢帶她去看病。”父親如此回答。

鄭太平說,“后來是大哥(鄭太紅)從外婆家借到錢,送母親去鎮衛生院做了手術”。幾經波折,母親終于得救。這段經歷,讓年幼的鄭太紅認識到醫生的重要性,和沒錢治病的痛苦。

15歲時,中考全鎮第一的鄭太紅因家貧而輟學。之后,他當過3年中醫學徒,但為了供養兩個弟弟上學,又不得不南下打工。直到2001年,27歲的鄭太紅才考上婁底市衛生學校。在妻子和三弟的資助下完成學業,成為柳雙村的村醫。

“不管白天黑夜,不管有沒有錢,只要叫他,他都會來!”這句話在村民中口口相傳,幾乎成為鄭太紅的“廣告語”。大家喊他“紅醫生”,附近十里八村的村民都會慕名向他求醫問藥。

“紅醫生是我們家里三個人的救命恩人!”79歲的羅淑媛回憶,10年前,她在割豬草時不慎把脖子摔骨折了,一直昏迷。家人把她送去醫院救治,但“醫生檢查了一個晚上后,讓家人接我回家,說這么大年紀了,不要打針了”。后來,是“紅醫生一直給我打針、治療,我才慢慢好了”。

幾年前,羅淑媛的老伴跌倒摔到頭,耳朵、眼睛、鼻子都出血了。醫院放棄了,但鄭太紅同樣沒有放棄,硬生生把老人從鬼門關拉了回來。

再后來,羅淑媛的孫子病了,高燒不退,“紅醫生說他得了腦膜炎,不要耽誤,直接送長沙的大醫院治療”。兩位留守老人開始并不相信,眼看孩子的病情不斷惡化,羅淑媛喊回在外打工的兒子,把孫子送去大醫院檢查,“果然是這個病”!

至今,羅淑媛家中的破舊門板上,還用粉筆寫著紅醫生的手機號碼。她說:“紅醫生是個好人,一直盡心盡力地給我們治病,不管我們有錢沒錢,只要給他打電話,早晨、晚上,甚至是半夜,他都會來。”

“我每天在無休止地工作著。這就是我當初想要追求的目標。

可我深刻地體會到自己是多么勞累,多么無趣。

我還得努力地堅持下去。”

——鄭太紅,2007年3月

醫術高、隨叫隨到、能賒賬,鄭太紅在當地的名氣越來越大,找他看病的人也越來越多。

“鄉村醫生哪有休息日?全年都在工作,大年三十和大年初一也不例外。”袁云華說,丈夫每天上午坐診,下午和晚上出診五六次,多時甚至十幾次。“山里的路不好走,有時能騎摩托,有時只能步行,一來一回常常要走幾十公里。”

這幾年,鄭太紅跑壞了四輛摩托車,每年摔壞四五個醫藥箱,還多次在出診途中發生意外。一次,他在出診的盤山路上被貨車撞倒險些喪命;一次,山里下雨發洪水,他為抄近路救治鄰村的一位老人,冒險騎摩托車沖過一條河,結果被湍急的河水沖倒,多虧抓住摩托車才得救……

袁云華眼見丈夫睡覺的時間,從晚上10點多慢慢變成凌晨一兩點,半夜出急診更是家常便飯。

“我勸過他很多次,夜里睡覺關掉手機,別太累了。他卻說,那些半夜打電話的病人,都是難受得堅持不住了,必須得去。”袁云華說,丈夫還時常反過來安慰她,“我是男子漢大丈夫,頂得住!”

距離柳雙村40多里地的荊竹村村主任楊如和將鄭太紅比作“救命稻草”。多年前的一個大雪夜,已經是半夜12點多了,楊如和的孫女發高燒到40多度,他聯系了較近的兩名村醫,但對方都不愿出診。最后,鄭太紅披著雨衣,騎著摩托車趕了40多里路過來。凌晨4點多,全身是雪的鄭太紅趕到,“他一直守到吊針打完,天亮了才走。我當時就被紅醫生的醫德所感動。”

行醫13年,鄭太紅不知道救了多少位病人,但是長年超負荷的工作,讓他的身體發出危險信號。

今年5月20日,鄭太紅給三弟打電話時說,“最近半月瘦了十幾斤”。經過家人勸說,他答應端午節后去醫院檢查身體。

然而,端午節那天凌晨4點59分,鄭太紅突然給下山置辦東西的袁云華打電話:“我不行了,你快回來。”

很快,他的電話掛斷了。袁云華打過去,手機鈴聲一遍遍響起,但是沒人接。

幾分鐘后,住在隔壁的房東陳青云,接到袁云華的求救電話后匆忙趕來。

她看見鄭太紅穿戴整齊地坐在村衛生室的塑料椅子上,臉色發青,嘴巴和眼睛閉得很緊,兩手攥著垂到椅子下面。“我叫他,他沒有反應。我把他的手打開,他也沒有反應”。他身旁的桌子上,一瓶全新的速效救心丸還沒來得及打開。

幾名半夜在路邊打牌的村民看到,紅醫生出事前幾個小時——夜里12點多,還騎著摩托車出診。

“紅醫生是累死的。”不少人這么議論。

6月3日,鄭太紅出殯,柳雙村幾乎全村出動,一些在外地打工的村民也趕了回來,上千人冒雨送他最后一程,“所有人都在哭,把上山的路都堵了”。

羅淑媛最初聽到有人說“紅醫生去世了”,還生氣地罵對方“胡說八道”,等到確定這事兒是真的以后,她的胸口揪著疼,幾天吃不下飯,“紅醫生走了,以后誰來給我們看病?”

在整理鄭太紅遺物時,袁云華與家人找到二十多個本子,有日記、學習筆記、病歷和賬本,賬本上記滿了村民平時看病所賒的賬。少則十幾元,多則1萬余元。

“金額較大的,都是他平時借錢給村民去大醫院看病用的。”袁云華說,前幾年,丈夫每年會給她留七八千元,多的時候過萬元,“但今年一共只給我2000元,我問他,診所生意那么好,錢都去哪了?他只說,我賺錢了,都記在本子上了。”

這些賺到的錢,因為鄭太紅的突然離世,變成了當地人口中的“良心債”。賬單里既沒有當事人簽名,也沒有地址和聯系方式,連欠條都算不上。

由于家中只剩5000余元積蓄,袁云華為了給丈夫籌辦葬禮,不得不與家人挨家挨戶上門要賬,只要回一小部分。“大多數村民認賬,但是沒能力還錢,欠債的大多是附近的貧困戶”。

不過,也有少數沒還錢的村民家中用著液晶電視、冰箱等,幾個孩子抱著智能手機打游戲,看起來似乎并不那么貧困。

“其實,我能理解丈夫為什么愿意賒賬。”袁云華說,她從小在這個村里長大,幼時曾因家貧差點被生父賣掉,是外婆偷偷把她抱走寄養在表叔家。

嫁給鄭太紅后,袁云華育有一兒一女,兒子在長沙讀技校,女兒剛讀小學三年級。鄭太紅去世后,這個家庭失去了頂梁柱。

料理完丈夫的后事,袁云華搬回山上的老房子與公婆同住,這是她與丈夫唯一的房產。每當家里有人來悼念,鄭母都要大哭一場,濃重的方言、古老的調子,猶如一首當地的山歌。

而此時,袁云華也忍不住流淚,像祥林嫂一樣喃喃道:“他說過一定會讓我幸福的,怎么突然就走了!”

女兒在父親去世的第三天就堅持要回校上學,袁云華說:“她從小乖巧,經常幫爸爸抓藥。她以前說過,要好好學習,長大當一名醫生幫爸爸的忙。”

“痛苦的人生、痛苦的淚水,也只能在自己心中積壓……金錢啊,不知你要什么時候才能走向我的家門。不知你什么時候才能把我牽向幸福的日子。”

——鄭太紅,時間不詳

在家人面前,鄭太紅從不言累;在病人面前,鄭太紅樂善好施;但是,在同行面前,他除了“好學、上進”以外,“總是抱怨自己太忙了”。有人記得,他出事前兩天,曾跟另一位村醫說,“我快累死了”。

鄭太紅有寫日記的習慣,2012年以后,他留下的日記越來越少,取而代之的是大量的學習筆記和病人的診治記錄。

偶爾,他會在這些材料里隨手記下自己的勞累、痛苦和困惑。做了20多年村醫的鄒定朝有同感。

“我們經常一起自費外出培訓醫術,有時一天的培訓費就得1000元。”鄒定朝說,他們的工作如履薄冰,醫療風險很高,但賺的錢很少。

有時,鄒定朝會對自己的身份感到困惑。雖然被稱為“醫生”,歸當地鎮衛生院管理,卻需要自行購買農村養老保險和醫療保險,既沒有編制,更沒有工資!

荊竹村村醫張理為平日給村民看病,也賒出五六萬元的醫藥費。每天,他在山里四處奔波為村民看病,偶爾能在病人家里蹭頓飯,但大多數時候他只顧得上吃方便面,“僅去年一年,就吃了30多箱”。他年幼的女兒,只能由丈母娘照顧,成為近在身邊的“留守兒童”。

“平時除了給村民看病,我們還要完成政府購買服務——農村基本公共衛生服務工作。”張理為說,作為鄉村醫生,他們負責為當地村民建立健康檔案,為兒童預防接種,對孕產婦和老人進行健康管理,對患有高血壓、糖尿病等慢性病及精神病患者等,進行每年不少于4次的隨訪等。

這些工作瑣碎、繁重,占用大量時間,而他們得到的回報,是一臺電腦、一個文件柜、少量基本診療設備等,以及“按村里常住人口計算,每人每年補貼18元公共衛生服務經費”。

“我們寧愿不要這個錢,也不想干公衛服務,真的太累了!”有村醫抱怨,由于無法解決后顧之憂,這份工作“沒有盼頭,不知何年是個頭”。

“2014年開始,政府給予60歲以上且連續從事鄉村醫生工作5年以上、并退出鄉村醫生隊伍的老年鄉村醫生發放困難補助,分別為每月90元、120元、150元,仍然難以保障這一群體的基本生活。”新化縣衛生計生局局長張政兵介紹,按照每千名服務人口不少于1名的標準配備村醫,該縣村醫缺口達200多人。“大部分年輕人嫌村醫工作收入低,壓力大,選擇外出務工。”

“我是一只羚羊,茫茫然我沒有了方向。在高風險的醫療時代,我恐懼、我害怕,我害怕自己一無所有。” 鄭太紅在筆記本里,反反復復地告誡自己“認真地學習,認真地工作”,如同自我催眠一樣。因為他堅信,“只要我們努力地工作,就有美好的明天”……

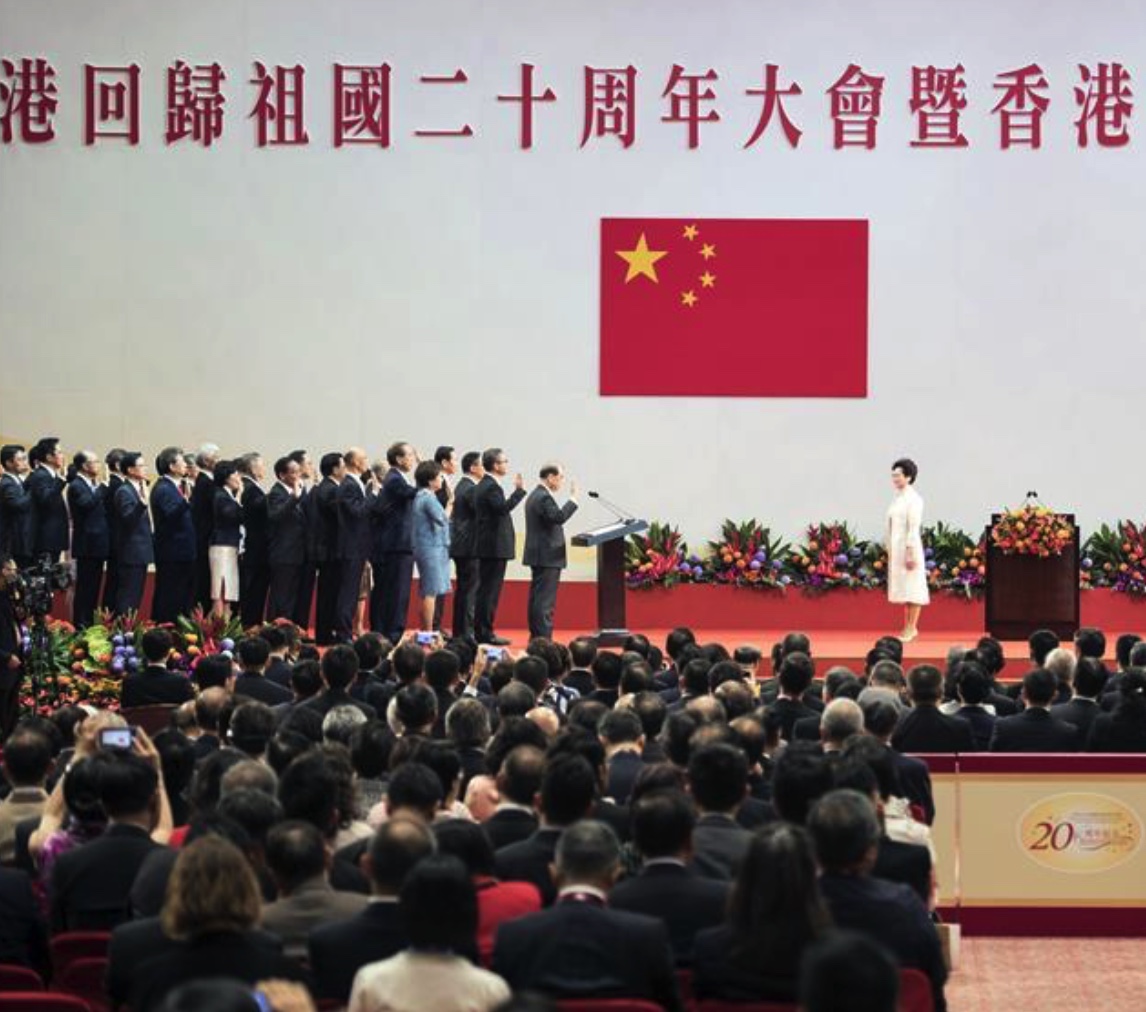

慶祝香港回歸祖國二十周年大會

慶祝香港回歸祖國二十周年大會