央廣網上海4月17日消息(記者馮麗 見習記者何智康)黃浦江畔,春潮涌動。2025年正值上海浦東開發開放35周年,這片改革開放的“試驗田”已成長為全球企業競相布局的熱土。面對外部環境的不確定性,外資企業以行動投下“信心票”——增資擴產、加碼研發、深耕中國。

外資企業以行動投下“信心票”(央廣網發 受訪者供圖)

近日,奧的斯、巴斯夫、路易達孚等七家跨國企業高管在接受央廣網記者采訪時紛紛表示,上海浦東的開放基因、創新生態與務實服務,為企業提供了“定心丸”。他們以持續投資、深化合作的姿態,與中國市場同頻共振,共繪高質量發展新圖景。

開放高地:以確定性錨定全球信心

“越是風高浪急,越要集中力量辦好自己的事。”上海市領導近期走訪外資企業的行動,釋放出清晰信號:上海正以“自身確定性”對沖外部不確定性,以開放胸懷凝聚全球信任。

中國(上海)自由貿易試驗區(央廣網發 受訪者供圖)

作為中國改革開放的“窗口”,上海浦東始終是外資企業扎根的熱土。布克哈德壓縮機(上海)有限公司亞太區服務副總裁、中國區總裁李思敏回憶,1991年集團初入中國時,浦東還是一片待開發的農田;如今,其上海工廠已成為全球最大生產基地,年銷售收入突破21億元。這種蛻變背后,是浦東“總部經濟”戰略的持續賦能。

路易達孚集團北亞區首席執行官兼北亞區谷物油籽平臺總經理陳嘉淵提到,公司2021年將投資型總部落戶浦東后,業務整合效率顯著提升,中國區已成為集團全球供應鏈的關鍵樞紐。

從自貿區貿易便利化到離岸人民幣結算試點,浦東政策始終與企業需求同步優化。佛瑞亞海拉中國區電子事業部執行副總裁兼集團電子事業部董事會成員白彬毅坦言,“這種系統性、可預見性的制度保障,讓我們敢于做10年甚至20年的規劃。”

馬勒集團21年間在華銷售額從2億元躍升至近40億元。在馬勒中國區總裁沈梁玉看來,作為一家把研發融入DNA的企業,其智能工廠落地浦東是對深耕中國的最好回應。

徐毅斌講述巴斯夫與浦東的雙向奔赴(央廣網記者 馮麗 攝)

“筑巢引鳳棲,花開蝶自來。”巴斯夫副總裁、浦東基地總經理徐毅斌用這句話形容浦東與外資企業的雙向奔赴。

創新引擎:本土研發輻射全球

在浦東,創新不僅是企業的內生動力,更是一個共生共榮的生態系統。奧的斯中國區總裁羅小莉透露,其上海研發中心開發的物聯網平臺和智能電梯技術,已從浦東美術館“出發”,服務全球超200個國家和地區。

羅小莉分享奧的斯與上海的故事(央廣網記者 馮麗 攝)

類似的故事在跨國企業間不斷上演:巴斯夫浦東基地從單一生產轉型為綜合創新中心,其研發的新材料助力中國新能源汽車產業領跑全球;路易達孚全球研發中心落戶浦東僅一年,便與中國頂尖科研機構合作開發農業科技解決方案,目標“在中國,為全球”。

“這里聚集了最聰明的大腦。”富士膠片(中國)投資有限公司財務部長、總經理室室長姚佳鋒感嘆。浦東豐富的人才儲備與“未來車”“智能造”等硬核產業布局,為企業創新注入活力。據介紹,上海海拉電子500多名研發人員中,超九成聚焦汽車電動化與智能網聯,與浦東“未來車”生態深度融合。

“這里不僅是中國的創新高地,更是全球價值鏈的關鍵節點。”陳嘉淵說。隨著浦東“六大硬核產業”加速崛起,外資企業的本土研發成果正通過全球網絡反哺國際市場,形成“雙向賦能”的新格局。

信心未來:與中國發展同向而行

“路易達孚已經在華深耕50年,下一個50年,我們依然充滿信心!”路易達孚的宣言,道出外資企業的共同心聲。面對中國市場的新機遇,跨國企業正以更大手筆續寫“浦東故事”。

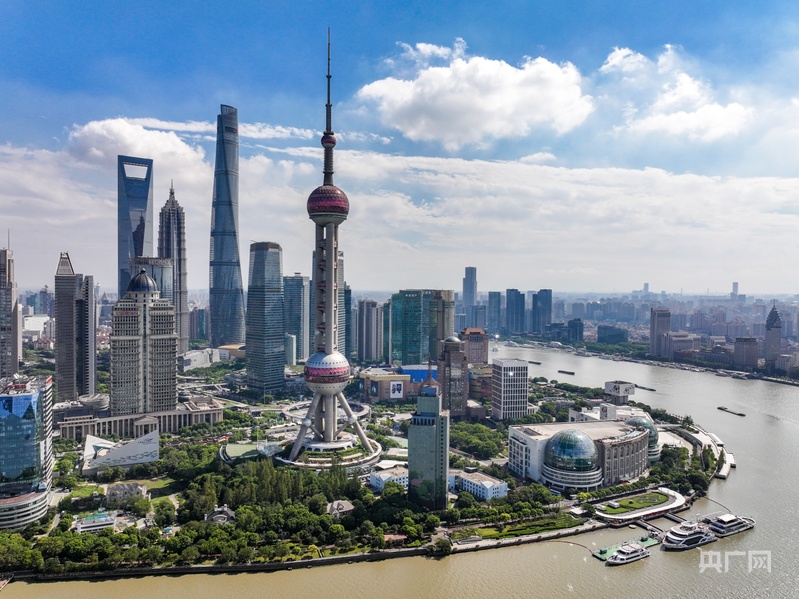

上海陸家嘴區域集聚眾多外資企業(央廣網記者 馮麗 攝)

巴斯夫近日宣布投資5億元擴建浦東基地,支持中國電動汽車市場;奧的斯將全球研發中心和創新成果押注上海;馬勒計劃進一步融入上海“新質生產力”戰略,探索氫能等前沿領域。在農業與大宗商品領域,路易達孚也期待在浦東一系列利好政策的推動下,持續深化其核心貿易業務的發展。

這份信心,源于對中國經濟韌性的認同,更源于浦東“引領區”的使命擔當。“浦東的明天不可替代!”白彬毅坦言,這里兼具金融、科技、港口等多重優勢,是外企全球化布局的必爭之地。而布克哈德集團在踐行綠色轉型中,與浦東“雙碳”目標不謀而合,其上海工廠綠電使用比例逐年提升。

“與中國同行,就是與未來同行。”羅小莉的結語,恰是外資企業的心聲。35年前,浦東以開放胸懷擁抱世界;35年后,外資企業以深耕之力反哺這片熱土。在不確定性的全球變局中,這份雙向奔赴的信任與承諾,正為高質量發展寫下最生動的注腳。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容