在近日舉行的第九屆中國眼科教育大會上,同濟大學附屬同濟醫院眼科畢燕龍教授作了題為《高校近視防控志愿服務與人才培養體系共建》的專題報告,系統闡述“近視防控耦合人才培養”創新解決方案,為破解我國近視防控與醫學人才短缺雙重難題貢獻“同濟智慧”。

我國近視問題呈現“低齡化、高度化、普遍化”趨勢,數據顯示:6至12歲兒童近視前期人群達2000萬,高三學生高度近視率超20%,中老年近視相關并發癥成致盲首要病因。面對《高度近視防控專家共識(2023)》提出的防控緊迫性,同濟大學積極創新探索,著力構建“近視防控志愿服務+醫學人才培養”雙體系共建模式,實現從被動治療向主動防控的跨越。

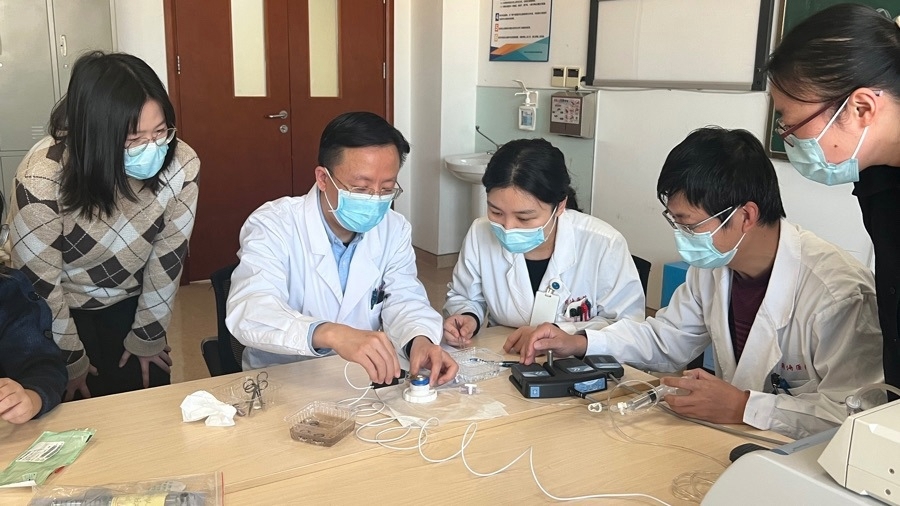

畢燕龍介紹,團隊利用三大創新維度構筑防控新范式,志愿服務體系全域覆蓋,獲中國青年志愿服務大賽銀獎。依托“同瞳明眸工坊”,形成“篩查-科普-干預”全鏈條服務;開展“光明行”系列義診,團隊累計篩查大學生超5000人次,發現高度近視視網膜病變等異常病例300余例,轉診率達95%;開發短視頻、AI數字人科普工具,聯動6省7市100余所中小學,覆蓋10萬余人,通過“石榴籽計劃”為云南耿馬縣1.3萬名學生建立眼健康檔案,技術幫扶57家基層醫院。

同時,畢燕龍教授團隊注重醫教協同培養復合型人才。國內首創“三元交叉”培養體系,醫學與人工智能、材料科學交叉,團隊研發的柔性眼用電子器件發表于Biosensors and Bioelectronics期刊,團隊開發的AI眼底識別模型準確率達98%,發表于Information Fusion期刊;發布全球首部眼前后節聯合手術專家共識,開展7項創新高度近視新手術方式,惠及500余名復雜眼病患者;與德國科隆大學等共建聯合實驗室,培養50余名具備全球勝任力的青年醫師。

畢燕龍告訴記者,創新就需要科技賦能,利用數智化平臺賦能生態構建,打造“數智化、綠色化、融合化”眼科新定位。依托同濟大學“卓越·星”小程序實現個性化眼健康管理,服務超2萬名師生;聯動12家附屬醫院、23家企業建成醫研產轉化平臺,獲國家發明專利20項;推出全年齡段愛眼課程,覆蓋幼兒園至大學生群體,建立全生命周期防控體系。

目前,該方案實施以來成效顯著,發表高水平論文40篇,制定2項行業標準,培養復合型醫學人才150名,志愿服務輻射超20萬人。其“高校主導、全域聯動、科技驅動”模式已被教育部列為示范案例,相關經驗在東南亞部分國家推廣。

畢燕龍教授說:“近視防控需技術創新與人文關懷雙軌并行。我們通過讓醫學生在志愿服務中強化使命擔當,在科研攻堅中提升專業素養,真正實現‘做中學、學中做’的育人閉環”這一創新實踐,標志著我國高校在主動服務人民生命健康、破解重大公共衛生問題上邁出關鍵一步。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容