央廣網寧波3月29日消息(記者曹美麗)傍晚5點多,該是燒晚飯的時候了。寧波市鄞州區白鶴街道丹頂鶴社區黨委書記黃菊芬拐進小區內的一個樓道,敲開一樓的家門。“阿姨,我來看看你垃圾分得怎么樣?”“你來看好了。兩只垃圾桶,一個廚余垃圾,一個其他垃圾,清清爽爽的。”“嗯,分得好。”

這樣的場景,是黃菊芬日常工作中的一部分。整個小區1261戶人家,他們都要走到,進門入戶,打開垃圾桶看垃圾分類是不是做得正確。

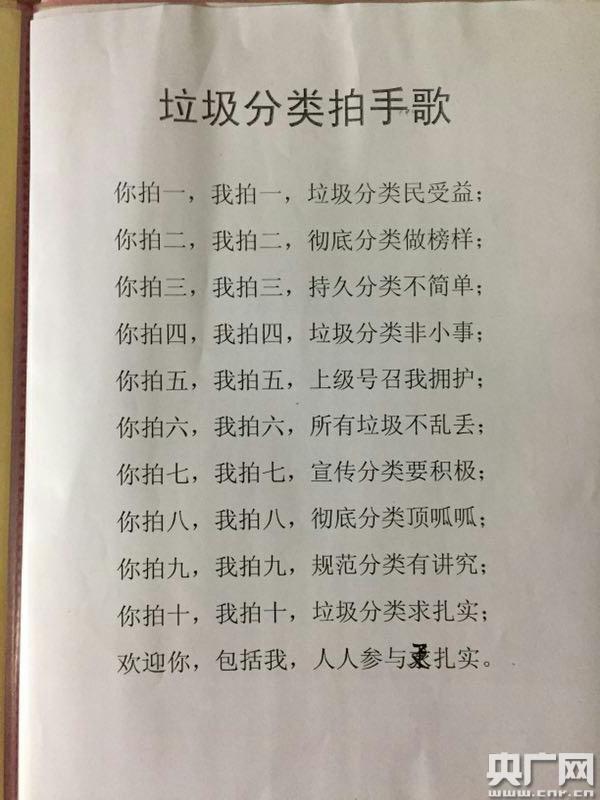

圖為丹頂鶴社區志愿者自創的垃圾分類拍手歌(央廣網發 圖片由社區提供)

都說垃圾是放錯地方的資源。最近幾年,從上到下,都把垃圾分類放到了一個突出的位置。早在2015年,寧波市就開始推行垃圾分類。有著30多年房齡的鄞州區白鶴街道丹頂鶴社區是率先試點小區之一。

這是一個建于上個世紀80年代的老小區,居住者以老年人居多,其中還不乏外來租房戶。要在一個老小區推廣垃圾分類,工作該從哪里做起?

“垃圾分類,還是要倡導從源頭做起。”宣傳工作自然是必不可少的,但最終還是要落實到實地行動中去,落實到每個居民的具體行動中去。

陳國榮是一位參加過抗美援朝的老兵。這位已經86歲高齡擁有一頭雪白頭發的老人,在社區里威望極高。當老革命遇上垃圾分類新問題,這位德高望重的老人站出來當起了志愿者。

他先是參加了社區的集中培訓,了解了垃圾分類的重要性和分類知識,接著他開始進村入戶,手把手教居民怎樣將垃圾進行分類。

小區內有一戶老人,兩口子都已經90多高齡,家里雇了兩個保姆。這樣的居民,該怎么說服他們在家里就垃圾分好類?陳國榮和社區黨委書記黃菊芬想了個好辦法。他們建議老人把垃圾分類的重任交付給兩個保姆,老人同意了;但保姆要是分不好垃圾怎么辦?“也得對他們有獎有罰。”陳國榮靈機一動,提了個建議——首先是獎勵:把家里不要的準備扔出去的舊衣服啊舊家具啊廢報紙之類的東西送給保姆,由他們去賣廢品作為獎勵;其次是督導處罰。如果保姆沒有做到垃圾分類怎么辦?“一次沒做到,就推遲一天發工資,兩次沒做到就推遲兩天發工資……”陳國榮對自己的這個建議感到非常得意,果然,獎罰方案得到了老人和保姆的一致認同。

“現在兩個保姆垃圾分類的積極性可高了。”前兩天,社區黨委書記黃菊芬又上門去檢查,發現保姆把垃圾分得清清楚楚。

垃圾分類從娃娃抓起(央廣網記者 曹美麗 攝)

這樣的例子還有很多。比如小區里住著一位聾啞人。怎么樣讓聾啞人也知曉垃圾分類,主動做好垃圾分類?社區黨委書記黃菊芬和志愿者們為此特地去學了手語,最終通過“對比法”手把手的指導,直到對方學會弄懂為止。

把垃圾分類的工作做到每家每戶,從源頭就提高垃圾分類的正確率,這是丹頂鶴社區之所以把垃圾分類工作做到全市先進的重要法寶。

而一批像陳國榮這樣的志愿者的作用功不可沒。

“你拍一,我拍一,垃圾分類民受益;你拍二,我拍二,徹底分類做榜樣……”這是志愿者們自己創作的垃圾分類拍手歌;

“徐玲玲,垃圾分類優、李珠花,垃圾分類合格……”在陳國榮的日記本里,密密麻麻記錄著這幾年社區居民垃圾分類情況。

記者發現,在丹頂鶴社區,居民的家門口是沒有垃圾桶的;居民要扔垃圾,必須到統一的垃圾房,每個垃圾房標配四個垃圾桶:廚余、其他、有害和可回收。

在小區中庭一個垃圾房,一位60來歲的奶奶帶著孫子來扔垃圾。奶奶把一袋垃圾扔到了廚余垃圾的桶里,黃菊芬上前打開來,發現里面裝的是筍殼。“分得對!”這時,奶奶帶著的小孫子也把手里的一小袋垃圾扔到了其他垃圾的桶里。我們定睛一看:那是一塊尿不濕。頓時,大家哈哈一笑,給小朋友點了個贊。“我們就是要形成人人參與,戶戶爭當示范的氛圍。”

丹頂鶴社區的垃圾分類是寧波市垃圾分類工作的一個縮影。如今在寧波市鄞州區,全區生活垃圾分類覆蓋面達到了96%。不過,要做好垃圾分類工作,從源頭減少垃圾產生到培養自覺分類良好習慣,再到完善體制、機制保障,要做的事情還有很多。

“我們將聚焦個人垃圾分類意識強化、行為能力形成,著力提升源頭分類質量!堅持社區主導、黨群聯動、校社結對和管罰并舉,真正把垃圾分類工作做精、做細、做實。”寧波市鄞州區垃圾分類領導小組辦公室相關負責人如是說。

共和國聲音日歷|2月26日

共和國聲音日歷|2月26日