央廣網巴彥淖爾9月28日消息(記者金建軍 內蒙臺記者段憶涓 郝燕 巴彥淖爾臺記者圖亞)記者從內蒙古巴彥淖爾市相關部門獲悉,巴彥淖爾市計劃投資128.9億元,利用五年時間實施“484萬畝改鹽增草興牧”工程,推動以糧、經為主向糧、經、飼三元結構轉變,實現“藏糧于地、藏糧于技”。

巴彥淖爾杭錦后旗三道橋鎮澄泥村是黃河改道形成的河槽低洼地區,地下水位高、鹽堿化程度嚴重。近日,記者在澄泥村鹽堿地改良示范園區看到,昔日的鹽堿灘上已經長滿了葵花。指著一坨坨金燦燦的葵花盤,村民陳德如告訴記者,生活了大半輩子,他做夢都想不到這片地上還能長起這么好的葵花來。“過去這個地方要種葵花,也就是收個百十來斤、幾十斤,通過改良,這個地我看今年能收三百多斤。”

巴彥淖爾市現有耕地1100萬畝,其中有484萬畝耕地存在不同程度的土壤次生鹽堿化,約占耕地面積的45%,鹽堿化耕地地質差、產量低,重度鹽堿化耕地甚至寸草不生,嚴重制約著農牧業綜合生產能力的提升和農牧民的增收。巴彥淖爾市水科所所長張義強介紹說:“因為引黃灌溉每年引入280萬噸的鹽分,有140萬噸隨排水渠系排出,滯留在灌區里面的鹽分超過140萬噸,由此引發了河套灌區的次生鹽堿化。”

近年來,巴彥淖爾市在鹽堿地改良方面進行積極探索,依托國內權威研究機構進行攻關,經過多年實踐,探索出一套行之有效的辦法,形成“五位一體”、“上膜下秸”阻鹽、“暗管排鹽”三種鹽堿地改良技術模式,目前已累計改良鹽堿地12萬畝。今年,巴彥淖爾市計劃投資128.9億元,實施“484萬畝改鹽增草興牧”工程,推動以糧、經為主向糧、經、飼三元結構轉變,實現農牧業協同發展。項目全部實施后,預計每年新增各類飼草產能約900萬噸,為建設3000萬只肉羊養殖強市奠定基礎。可新增有機肥約800萬噸,年新增效益38.12億元。耕地質量將普遍提高1至2個等級,新增糧食產能50億斤。

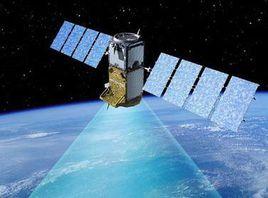

北斗三號全球定位系統啟動建設

北斗三號全球定位系統啟動建設