本期話題:疫情之下,“史上最長寒假”誕生。教育號召“因地制宜,停課不停學”。2億師生走向“云課堂”,“在線教育”成“新剛需”。“云課堂”的體驗如何?用戶需求發生了哪些改變?抱團合作能爆發出怎樣的社會價值?疫情的考驗和洗禮,又將給行業帶來哪些變化和思考?

受到疫情影響,大、中、小學不得不延期開學。教育部倡導的“停課不停學”讓“在線教育”迅速走進大部分學校和家庭。數據顯示,1月18日以來,“在線教育”漲幅明顯,搜索的熱度環比上漲248%,K12教育成為用戶的最大需求。

17年前的非典時期,主流的“在線教育”方式是錄好課程播給孩子看。17年后,“在線教育”的概念和范圍有了很大的突破:移動手機和5G的使用,讓“在線聽課”變得更方便和直接;直播、人工智能、大數據,讓老師能和學生實時互動、制定更多個性化和定制化的內容;除了語、數、外等傳統課程,還有美術、舞蹈、體育、科學等內容;從一對多的大班課程到一對四的小班直播,再到一對一的直接輔導,都相當搶手。

不少線上、線下的教育機構爭相為各個學齡的學生開通了免費的“在線教育”課堂,比如VIPKID就啟動了春苗計劃,為孩子們免費提供150萬節“春節在線課程”,短時劇增的市場需求把它們推到“快車道”,同時,也讓它們看到了突然爆發需求的背后,需要正視和思考問題。

主持人:中央廣播電視總臺財經節目中心《遠見》欄目制作人王思遠(左)

對話嘉賓:VIPKID春苗計劃負責人郝辰光(右)

“停課不停學”促網課多元發展,傳統老師紛紛“上線”

思遠:教育部提出“停課不停學”。“在線教育”、網上學習這件事,應該怎么去理解?“停課不停學”的“學”是什么?

郝辰光:“停課不停學”是倡導我們“終身學習”。教育分成一對一、大班、小班等不同手段。“在線教育”機構,要在關鍵時刻來幫助孩子獲得知識、技能和價值觀。網上會看到有很多的課程,有數學、語文、外語,還有體育和藝術。

“停課不停學”只是方向性的倡導,里邊包含學校、家庭和課外輔導三個方向。每家教育機構都有自己的優勢。知識類的課程其實適合大班,像英語就是我們外教和小朋友一對一地交流,因為語言需要在情景中實踐,音、體、美則適合小班課程、有同伴競爭的學習。

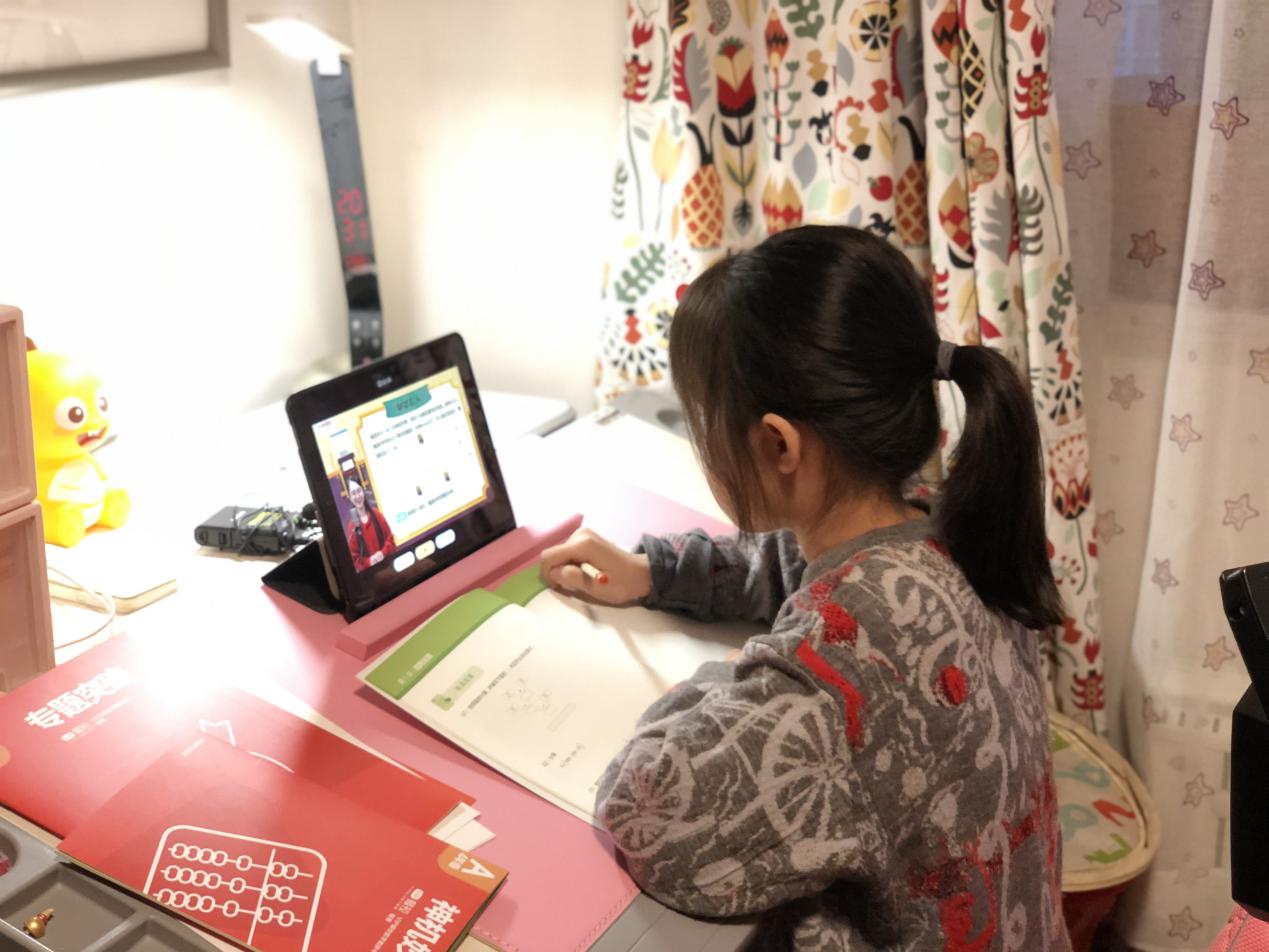

K12教育火爆,中小學生線上互動答題(央廣網發 受訪者供圖)

思遠:這兩天我在網上看到一些視頻,有的線下老師沒上過網課,光開場和同學打招呼就各種窘況頻發,上了熱搜。這也說明對原來線下的老師來說,本身是新的挑戰。現在的課程整體而言,哪些學科最受歡迎?

郝辰光:線下的老師突然間轉到線上,相對來講比較痛苦,他要去練習在線授課的這種互動模式和形式。至于哪些學科最受家長歡迎,最優先的是數學和英語,然后是語文大講堂。孩子們其實更希望互相交流和學習。所以像春苗計劃的課程都是比較適合大班授課,比如說老師發起問題,也是孩子們之間互相互動。從2月1日開始到現在,上課的人數越來越多,整體上(人數)應該翻倍。公開課上課人數比之前翻了至少5-10倍,每一堂課在線人數在我們的平臺里達到幾萬人,在其他的大平臺當中,都是幾十萬甚至上百萬的人。

簡單說一下春苗計劃。開始“停課不停學”之后,我們給小朋友們提供寒假和春季的這些課,一直到疫情結束。在春苗計劃里,我們提供了英語和數學兩門課,從小朋友4歲一直到小學六年級,可以每周4天上春苗計劃的課程。我們的老師是一對大班的名師,完全可以支起一個老師對上百、上千個學生,這種互動模式我們已經經過了多輪驗證和培訓。另外一種是一對一,過年期間(需求)量也增起來了,所以我們在大量招聘和培訓。

行業呼吁:科學設置課程安排,教書更要“育人”

思遠:剛才說了很多努力,也要看一看問題。家長們會反映哪些問題?哪些需要改進?

郝辰光:第一,孩子不可以一直盯著電腦電視,現在有大量的課程,孩子不得已一節課連著一節課來上,視力和身體都受不了。所以應該中間加一點眼保健操、廣播、體操等。其次,還要有一些心理建設類的課程,幫助小朋友意識到疫情,同時傳遞自信、樂觀的價值觀。

思遠:一場不期而遇的網上開學典禮,讓“在線教育”可能又迎來了一波關注。另一方面,這個行業發展十幾年來,一直有批評的聲音,說這個行業有時有點浮躁,缺乏必要的靜氣和定力。您怎么來看這次疫情,突然把關注度拉回到“在線教育”,這次疫情會給“在線教育”行業本身帶來哪些變化?

郝辰光:首先對家長來講,第一次有了全面深刻的認識,感受到“在線教育”的好處。互聯網是沒有邊界的。“在線教育”可以把特別好的師資和非常棒的在線學習的體驗帶給小朋友,所以對整體的互聯網“在線教育”來講是好事。

需要注意的是:第一,平臺技術要過關,保持在線的穩定性;第二,教學上要參透每一門課程,知識也好,技能也好,或者是文化價值觀的傳遞都需要能夠把它琢磨得更加深入,把精髓和互動更高效地帶給孩子。傳統的教育理念、教育手段方式和教育活動,與線上的是非常不一樣的,各家都要去考慮(如何)把自己的學習體驗打磨得很好。

快手跨界瞄準“教育”生態,資源“聚合”瞄準多元需求

線上教育如火如荼,數以百計的“在線教育”機構都推出了各自的產品。但如何挑選,讓學生在有限的時間內,保證學習效率?

直播平臺快手趁著這輪熱潮,嘗試建立中立“在線教育”生態,其推出“停課不停學”專區,把線上教育資源整合,分門別類擺上“網絡教育超市”的貨架,學生家長按需所取,用腳投票。

像電商平臺一樣,這種機制也可以讓用戶根據播放量、評價,對產品質量做出判斷,讓參差不齊的行業資源“優勝劣汰”。同時,還提供給傳統線下學校的“云課堂”工具,供線下其自助使用。這種聚合的模式能有怎樣的化學反應?又遇到了哪些問題呢?

中央廣播電視總臺財經節目中心《遠見》欄目制作人王思遠對話快手教育生態事業群負責人賀浩勛。

思遠:除了提到的不同學科、品類、形式的教育在線的機構,快手專門開辟了連接不同教育平臺的版塊。這個教育生態是做什么的?

賀昊勛:這個教育生態就像大超市,連接各種各樣的教育內容和用戶,比如說我們平臺上有K12的教育,跟學校課程相關的輔導性內容,也有針對成年人的職業教育,也有一些興趣類的教育、唱歌、畫畫,是非常豐富多元的。

思遠:教育生態做了多長時間,整體覆蓋面有多大?

賀昊勛:我們教育類的作品日均播放總量超過22億次,生產教育類短視頻的作者目前是超過了100萬,教育直播的日均觀看時長一天約等于734年,每天觀看的人數超過1億人,這是我們整個平臺里跟教育內容相關的數據。當下,在這個疫情下,會有很多更專業的教育內容和機構進駐進來,所以我們也緊急和多方合作伙伴攜手開發了“停課不停學”在家學習的專區。目前已經有40多家機構跟我們合作,短期內完成了專業教育機構的聚合。

從名廚做飯,到名師講堂,不拘一格的網課直播間(央廣網發 受訪者供圖)

傳統學校“試水”網上課堂,獲百萬點贊

思遠:快手現在嘗試跟地方的教育部門和學校聯手合作,在網絡上是怎么樣進行的?這種遠程的方式,能不能保證效率?

賀昊勛:和大家分享一下和開封市教育局的的合作。開封市教育局把學習的內容以快手作為基礎設施,進行網課學習。2月2日第一次上線在線課程,效果挺好,當時把初三和高三兩個年級的全學科的課程放在快手上,學生平均聽課時長超過30分鐘,兩個年級的直播間總觀看人次近30萬人次,點贊量超過100萬。所以接下來做了更多元、豐富的形態。2月10日,我們同時開了12個直播間,讓開封市全市中小學12個年級的學生可以同時上課,然后,多鏈路的直播間全面開課,12個直播間總計的觀看人次超過了200萬。

思遠:這樣的模式會不會以這個案例為基礎,推廣到更多的合作呢?

賀昊勛:是的。對未來的前景還是很樂觀的,線下教育往線上轉是趨勢,只是具體的形式怎么樣,和傳統的線下教育怎么做有益補充,雙方各自定位是什么,其實需要更多的探索和磨合。但教育行業的從業者,對這個趨勢還是愿意做一些新的嘗試,無論是產品模式還是人,現在都在線上線下進行融合。

開封市教育局組織老師線上直播(央廣網發 受訪者供圖)

看趨勢:與傳統教育深度融合,探索場景

思遠:說完了好的地方,也來找找問題。我也聽說遠程教育上線以后,出現了很多“事故”,比如有的老師不習慣線上的授課模式,有的地方網絡不能保持穩定狀態,學生一旦斷線后面就跟不上了,包括家長也有一些抱怨等。據你觀察,實踐中主要的問題在哪?

賀昊勛:技術角度來說,快手本身幾萬人甚至幾十萬人同時在線,從技術上是沒有壓力。至于很多老師和學生都不太適應網上直播,可能也是因為在疫情的背景下,原來花一年完成的進度,突然在兩三天以內,達到了非常密集地接入,這時大家可能都不太習慣這種新的形式,從線下突然大規模直接轉線上造成的一些問題,隨著時間的推移,其實慢慢的都會解決掉。

說到老師不習慣去上網課,是一個核心的問題。我們在線上去進行教育的時候,是否要和線下教育的內容有所區別?這是很多老師要去摸索的問題:作為一種輔導性的教育時,如何抓學生的興趣?核心的問題,還是對教育內容本身的重新組織,傳統上一節課40分鐘要講三個知識點或者5個知識點,那你要放到線上的時候,這個節奏是不是要根據線上的特點做一些改變?這種內容、組織上的變化,對老師來說可能是更大的挑戰。

思遠:如你所說,“在線教育”分三塊:硬件技術的支撐、軟件和AI智能。更重要的是人如何根據線上線下因材施教、因“臺”施教,才能把線上和線下真正融合。一場突如其來的疫情,讓“在線教育”從原本的輔助角色,至少在這個階段站到了舞臺中央。現在線上教育能不能承載起這份重任,這段經歷,對行業未來會有什么樣的影響?

賀昊勛:以前,“在線教育”是傳統教育的補充,90%的教育內容都會發生在學校課堂里。疫情突然到來,這10%一下變成了100%,大家都沒有做好準備,只能是被動往前推進,被按了一次“加快鍵”。但目前的這樣的形態肯定不是“在線教育”的最終形態,這個過程中會做很多嘗試,“在線教育”和線下教育的深度融合,讓學生從兩種不同的教育形式里面都能獲得收獲,和這個目標還是有一定距離的。中間需要很多探索,從技術角度來說,在線直播、多鏈路直播間,下一步要去探索場景,開發一些更適合教育的技術和產品。從內容上來看,短短4周或8周的時間,把線下的內容搬到線上來去,僅僅是應急之策,相當于一次練兵。

(本期作者:王思遠、陳蕾、張慧娟)